|

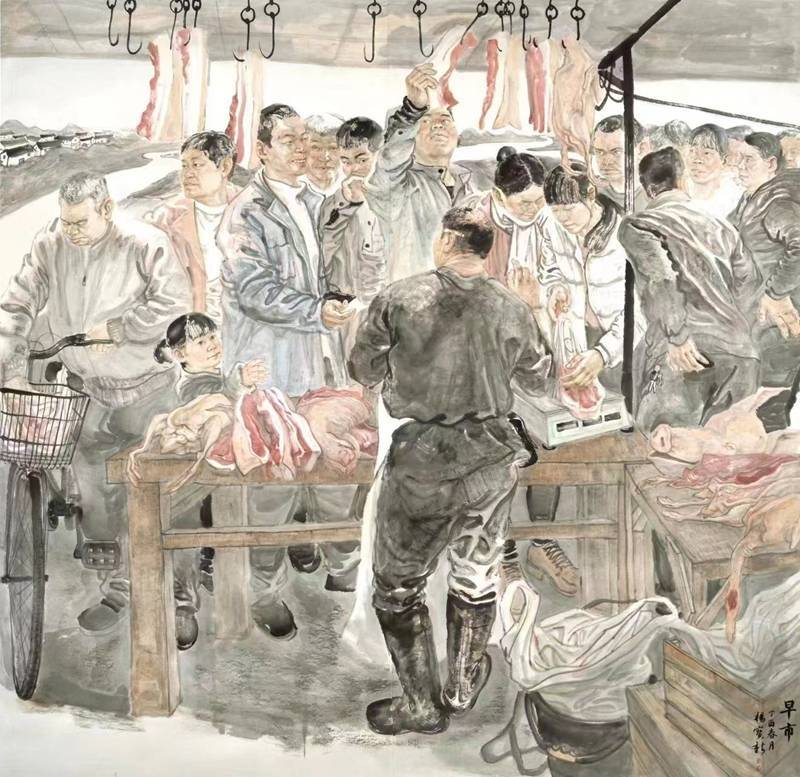

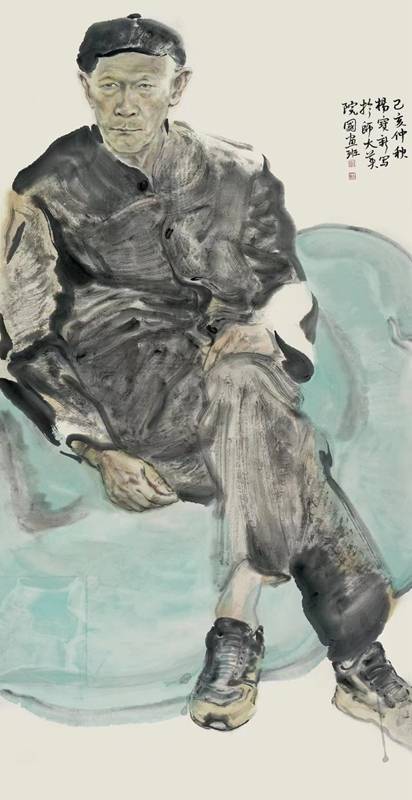

楊寶新,1994年生于廈門同安。2017年畢業于福建師范大學美術學院,并獲學士學位;2020年畢業于福建師范大學美術學院,并獲碩士學位;福州畫院專職畫師、中國美術家協會會員,福建省美術家協會會員;2017年作品《眾志成城》參加福建省體育美術作品展獲優秀獎(最高獎);2017年作品《平凡生活1》參加“意之大者—第四屆福建省寫意畫大展”獲優秀獎(最高獎);2018年作品《平凡生活2》入選“意之大者—第五屆福建省寫意畫大展;2018年作品《生活之味》參加“海絲情·中國夢”——中國福州“海上絲綢之路”全國中國畫作品展,獲優秀獎(最高獎),并收藏;2018年作品《趕集》參加“紀念改革開放四十周年‘正青春’福建省青年美術作品展”獲優秀獎(最高獎);2019年作品《綠色使者》入選第十三屆全國美術作品展,并被福建省美術館收藏;2021作品《生活之道》參加“八閩丹青——第三屆福建省美術雙年展”,獲金獎;2021作品《早市》參加“大美漳州”全國中國畫作品展,獲優秀獎(最高獎)。 楊寶新,他的名字如同他對藝術探索一般,他以古、以造化、以遷想妙得為寶,以不懼藝術“畏途”,刻苦研學,力求在先賢巨匠成就的基礎上,融會優長、闡發精妙,而能求變出新為追求之目標。 這一追尋的路上,我時時在關注著他。今年,他剛從福建師大美術學院研究生畢業。在他們這一批畢業生中,我看到不少作品,楊寶新我自認為是最有才氣的一個。他才氣在于穎悟而能不斷求新變,以他這個年齡,頗讓我驚喜。 一路過來,我看到是他對物象造型、筆墨語言,在人物、花鳥等題材中有著他抽象寫意語言和直覺感性書寫表達。特別是在“筆墨”追尋上,他更加力求在筆法、筆性、筆意、筆趣如何去除那些浮躁、那些軟而僵,去追求他內在當代抽象水墨意趣。 當他開始接觸國畫時,聽到最多的詞莫過于“筆墨”。古往今來各路大家高談闊論,賦予“筆墨”無窮色彩,使之成為國畫的代名詞,甚至是關乎到作品成敗的唯一信條。因此,“筆墨”先入為主,在他的創作過程中扮演著主導性作用,然而屢試屢敗,不得其所。直到他看到吳冠中先生的《筆墨等于零》才恍然大悟。 于是,他卸下身上的枷鎖,重新探求繪畫的本體語言,構建畫面的和諧之美,像作曲家一樣,用簡單的幾個音符就能譜寫出無數個美妙的曲調,音符本身沒有好壞之分,但它在五線譜上的位置將決定著一首曲子的靈魂。 繪畫亦是如此。在頓悟之后,他便嘗試著創作了這批水墨作品。一開始,他漫不經心地在宣紙上揮灑,試圖在抽象的水墨中尋找意象的形象,從而因勢利導,順勢而為,形成更為自由與開闊的創作之法。 顯然,這種“走一步看一步”的創作方法與“胸有成竹”的傳統方法決然不同,但也不失為另一種自信。 在此創作過程中,如同帶兵打仗,要有居安思危的警惕,也要有臨危不懼的膽量。他認為宣紙就是戰場,毛筆就是利劍,由不得你半點馬虎,在這場廝殺的過程中,時而攻,時而退,時而守,時而變,一切以大局為重,越是到最后越是如履薄冰。 然而,在藝術的戰役中最大的敵人就是他自己。觀念和手段、內容和形式只不過是在這場戰役中用到的戰術和兵器而已。其實最重要就是一個人讀書而能蒙養,生活而能煉化,獨思而能入象,方能在作品中顯現著作品的生氣、意氣和神氣。 與我個人而言,我不甚喜剝去技法和形式,只剩下那些干澀的水墨。而是在水墨的眼里,每一處落點都有生活的光點,有一個人浸染的時代變遷的思索。 從一根線里能亮出你的夜歸,從一根線里能吐出你的日出。在水墨漸變里,可以有如生命的海里可以撈出深不可測和醍醐灌頂,從水墨塊面中,我能聽到那些流水的風聲,我能看到河道里拓城一條脫俗的路。 楊寶新這些水墨作品,他試圖都在找尋著他的思考。他有時候用闊筆勾勒山行云廓,近崖遠景;有時候用粗筆點皴和大墨渲染,使得他作品凝聚著一股生氣。這種生氣甚讓觀者為之動容。 特別是他的寫意人物畫,我更喜歡他水墨暈染,自然的幻化而出。 生活有時候就是需要他把一處心靈的曠野融入另一處的臨摹和寫意。 人生也必須要像一塊打磨拋光后的鐵,才能從中品味出勵志之韻和鏗鏘之節。 當然,楊寶新目前而言,他還在探索之中,有些作品刻意追求形式而削弱了作品傳神寫心,傳神寫境效果。有些作品又流離于散而不夠厚重。一些陷進肉里的宣紙和水墨,需要他能由淺及滲透徹出“意存筆先,畫盡意在”;一些跌進靈魂的思里能有“先儲于心,再形于手”把荏苒歲月和人物的淘洗盡一處有一言不發的留白。 我想,在不久的將來,他定能在歲月的褶處留下他丈量藝術的足跡和孜孜不倦的求索。在一張鋪滿水墨意蘊的紙上,能長成一棵樹、一面旗,一只藝術小鳥身上的滿月和蜂巢。我也相信當藝術貼近他的唇跡,一切美好都悄然綻放。 (文/筆間)       |

注:© 作品版權歸原作者所有未經允許,請勿用于商業!

聲明:轉載或其他業務合作請聯系站長