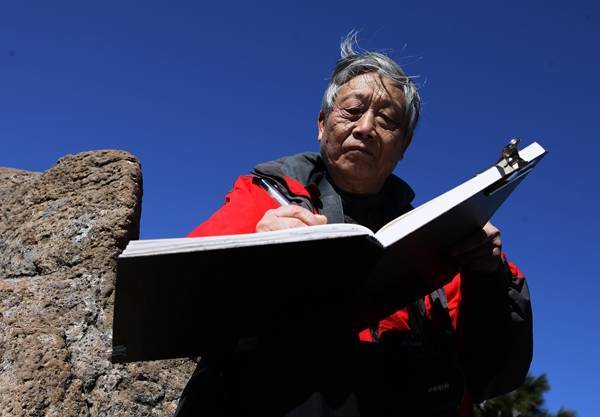

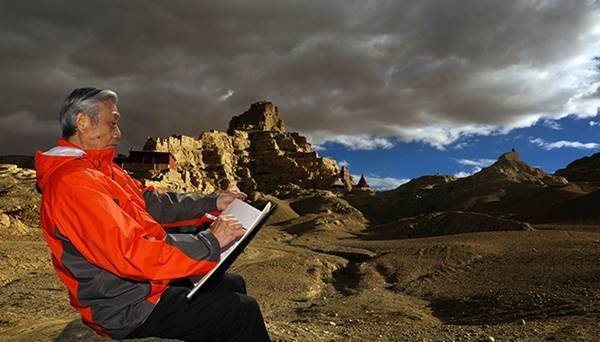

2010年,陳家泠在黃山寫生 攝影:許根順 師生50年、朋友50年、合作伙伴50年。是一種緣分,更是一個天意。時代讓我們走到一起,因此,我們的看法更相同,我們的認知更相近,我們追求的樣式雖然各異,但我們的目標卻是一致的,攝畫當下,用這部“紀錄大片”告訴未來。 畫畫一半是人在畫,一半是天在畫,這也許是畫畫到了一種境界;瓷器最后燒出來是什么樣?誰也講不清楚,釉里紅釉下彩窯變更是如此,因為促使窯變的因數且多又很難掌控,即便最頂尖的爐工也不敢斷言,有部電影叫《祭紅》講的就是燒窯的難度;為此自然是神奇的、自然是偉大的。所以,道法自然就成了陳家泠幾十年堅持貼近生活、親近自然,從自然中汲取養料、在自然里獲取靈感的藝術之道。  2016年,陳家泠在黃河壺口采風 攝影:許根順 55年前他能從上海一直步行到井岡山、韶山,近十年來又走過了三山五岳佛教名圣十二座大山,紅色圣地的一系列名山大川,無論是延安、韶山、井岡山、梁家河、太行山、還是婁山關,特別是四渡赤水的丙安古鎮,他為了能找個好角度寫生,來來回回用幾天的時間八渡赤水,感悟紅軍當年生死關頭突圍北上的艱難歲月。感悟毛澤東“可上九天攬月,可下五洋捉鱉”的偉人氣概,感悟星星之火可以燎原就是最精辟的畫論。2016年春他腿摔斷剛治愈不久,就攀登杭州的飛來峰、蓮花峰,為杭州G20峰會繪就了會見來自全世界35個國家地區領導人的背景作品《西湖景色》;近來,他又為一帶一路和海上絲綢之路的創作,三赴新疆和印度尼西亞、印度、斯里蘭卡、泰國、澳洲、歐洲,畫出了一本又一本寫生。2011年2月22日在上海大學美術學院的一次演講中,他就拖了一大箱寫生本,用藝術的形式,十分明確地告訴學生們,美術學院的學生除了多畫外還是要多畫,道理就這么簡單。他親自在課堂上為同學們當場做人物寫生,用最簡單的道理給學生上了一堂十分有意義的一課。 從2007年到2018年的十年間。他分別在上海中國畫院、中國美術館、上海美術館、廣東省美術館、浙江省美術館、陜西省美術博物館、安徽省博物館和二次中國國家博物館的陳家泠藝術大展,直到上海玉佛禪寺陳家泠佛教藝術館的正式開館,幾乎做到了每年一個大型系列主題展。作為中國畫壇藝術大展的主流人物。其作品包括了:山水系列、花鳥系列、佛教圣地、紅色圣地、佛教人物、西域風情、優美家鄉主題、和美世界主題、壯美祖國主題、精美生活主題、以及瓷器、家具、絲綢服裝系列等等。回望他藝術的創作實踐,我們不難發現他折射出來的時代追求、創新到化境為宗的升華過程。  2012年,陳家泠與許根順在西藏 如果他的母親是他最早的啟蒙老師,夫人則是他藝術最堅定的支持者,而他藝術的“骨與魂”、“血脈”和“靈氣”就是來自潘天壽和陸儼少的。潘天壽力倡中西文化的“拉開距離論”和林風眠堅守的“中西融合論”,而陳家泠在前輩藝術的探尋中,在“兩論”的基礎上,創造性地探索出一條完全屬于自己的陳氏圖式叫做 “泠風格”。中國畫需要時代性,這個時代性強調的就是一個字“新”。陳家泠的繪畫代表著當代“新中國畫”的一種新形態。他堅守:“古為今用,以今為主,洋為中用,以中為主”的核心價值,也是他堅持新時代新水墨的一種精神。在近十年的十個大展中給我們所呈現出來的一系列充盈的、全新的開放的一系列畫展就證明了這一點。2011年當他在安徽省博物館舉辦畫展的時候,在博物館門前矗立的一方巨石上刻著毛澤東在安徽省博物館參觀時留下的一句話即:“每個省都要有這樣的博物館,讓人民了解自己的歷史和創造的力量是最最重要的”。中國的文化應該了解、應該保護傳承,但更需要發展,需要新的創造,這就是時代精神,藝術同樣如此。 求學時期陳家泠常說:他的基礎與中專上來的同學相差很多,但他唯一能選擇的就是兢兢業業刻苦學習和加倍的努力,差距終于在勤奮中拉近了距離,努力進取正是他學生時代的人生取向。他常說:周昌谷老師給他藝術人生的發展烙下了一方深深的印記。老師講:“世上有兩種樹,一種是杉樹,一種是柏樹。杉樹長的很快便能成才,但質地很松。而柏樹生長的很慢,幾百年只能長一點點,但它的風姿身板卻能傲立在高山之顛,你將來要做什么樣的樹啊?如果你要做柏樹的話你就要耐得住寂寞啊”,至今他將此作為藝術人生的座右銘。千年古樹的蒼勁雄姿和一種旺盛向上的生命力,特別是古老的柏樹他不知道畫了多少,他非常希望舉辦一個畫展,這個畫展名字就叫《千年活一回》。  2011年,陳家泠在峨眉山寫生 攝影:許根順 近年來,他還先后在中央美術學院、西安美術學院 、清華大學藝術學院、北京大學藝術學院、中國美術學院、湖南岳麓書院 、臺灣師范學院 、上海美術學院、上海東方大講堂 、上海理工學院、復旦傳媒學院等地方演講。雖然他退休多年,但作為老師更廣義的傳道責任,他始終踐行著時代教育的文化力量。 記得陳家泠與吳冠中的一場對話,主題是:“與時代同步不是隨口說的”。時至今日,陳家泠的“筆墨引領時代”論已經在他兩次中國國家博物館的大展后提到了又一個新的高度,而他人生真正的藝術追求和理想的最高境界是否能夠實現“筆墨跨越時代”。日前,陳家泠玉佛禪寺佛教藝術館的正式開館 ,實現了他追求和跨越的第一個夢想,也許這正是他追求跨越的第一步吧。 “義無反顧 ,一路前行”是他的藝術人生的態度,更是他的一種不斷創新的“藝術精神”。而“泠風格”是他在潘天壽和陸儼少、林風眠和吳冠中幾位前輩大師的藝術體悟中探索出來的一種陳氏圖式。1984年陳家泠以一幅《開放的荷花》轟動畫壇,時值中國十年文化大革命結束不久和一個嶄新時代的到來。1986年的《霞光》被美國學者瓊·勒伯爾德·庫恩所著的(新中國繪畫1949-1986)的學術專著選做封面,畫冊首頁庫恩夫人還親自書寫道:“為您杰出的藝術成就致以最熱忱的祝福”的極高評價。接下來他又創作了《清韻》和《不染》等以荷花為主題的系列畫作,其中《不染》被第七屆全國美展評為銀獎。這些充滿了中國詩情古意而又頗具東方詩韻的作品,內涵頗具,意蘊深藏,簡約意駭,既拓展了新時期中國花鳥畫的審美特色,又向世界傳遞著東方書畫藝術的神韻文脈。從此他的“荷花三套車”開創了陳氏圖示的新時代。  2012年,陳家泠在西藏古格王朝寫生 在拍攝《陳家泠》寬熒幕彩色紀錄片以及十年間他為每一個大展的創作過程時,經常會有一種對老師認識上的不斷再刷新,以及由此萌發出更多新的人生感悟。作為師生50年,在他身上不時出現的新思想和新行為,表現在他不斷迸發出來的創新的、大膽的、神奇的和一種不可思義的睿智言行及一種堅韌不拔的意志力量,我也由原先的相處記錄型向系統課題研究型轉變。時至今日,系統地解讀陳家泠,毫無疑問數據會告訴我們一個十分有意義的、頗具當代性和極具歷史價值的完整史料。在2012年7月份為拍攝《陳家泠》彩色紀錄片在西藏整整一個月的片段中,我們不難發現年近八十的陳家泠,無論從拉薩到一個個神湖、從林芝到扎達土林、從古格王朝到阿里無人區,還是從西夏巴馬峰、岡仁波奇峰到珠穆朗瑪峰腳下,我們每天用腳步不斷丈量著上升的高度。在挑戰生命極限的高原上,他把自然當做神,與高峰神湖進行對話,他不畏山高路遠,缺氧了就吸上兩口氧氣,不管路途多么艱險遙遠,摔倒了再爬起來,從日出到日落,他總是攜帶畫本畫筆和相機一路寫生一路拍照。而我盡可能集中地、完整地記錄了他在這個時期的藝術行為和藝術探索過程中的每一個珍貴瞬間。由此形成的一套又一套完整的陳家泠藝術人生的美學形態,一個由無數張圖片,無數部視頻、無數段現場對話的錄音組成的文化系列、既是當今一本難得的教科書、也是一部精彩的紀錄大片。這些紀錄片用最寫實的手段,最真切的記錄,原汁原味地講述了一個 “陳家泠”之所以成功的路徑,讓這個文化效應變為一個持續教育的推力,為實現文化藝術新時代的到來貢獻力量。(作者:許根順 2019年新春)  2012年,陳家泠在西藏定日靜了六個小時以后,珠峰在太陽即將下山的一瞬間露出了巍峨的“金字塔頂” 附錄: 一個人要學會感恩,因為時代給了你一個千載難逢的機會,上帝給了你一個健康的身體,因此要珍惜禮遇,潛心而為。 我做了兩件十分有意義的事情,雖然用去了幾十年,但我覺得有價值。 第一件是用30年時間拍攝了全世界800位國家元首、政府首腦和第一夫人,見證了中國改革發展的重大歷史進程。我有幸能感受這個發展的時代,特別是親見世界各國元首和政府首腦這個特殊群體,建立了一套屬于自己的“元首文化”系列。 第二件就是用了十多年時間,以海量圖片零距離地記錄了我老師義無反顧的創新精神和藝術人生。以無數原始的視頻、音頻,真實地、全方位全高清數字化的系統記錄,回放他那創作的過程和寫生的一幕幕,再現陳家泠老師那殉道般的精神和對藝術的執著追求。我們有責任向世界和未來講述一個真真切切的“陳家泠故事”。 有位哲人這樣說道:“世界上有一本最大的讀本叫《中國》,它有14億頁,我們每個人是其中的一頁。如果頁頁精彩,中國就精彩了。”無疑陳家泠先生是其中極精彩的一頁,他這一頁不僅是寫給今天的,也是寫給明天的,不僅是寫給中國的,也是寫給世界的。  2016年,陳家泠與許根順在貴州 |

注:© 作品版權歸原作者所有未經允許,請勿用于商業!

聲明:轉載或其他業務合作請聯系站長